さて、「獄医立花登手控え」シリーズ、最後の一巻。次々と難事件に出くわしつつ、柔道で悪者共をぶん投げる立花登の、医師としての矜持も随所に見られる。「ときには、みすみす仮病と知りながら、外に出してやることもある。外に出た囚人が、いっとき生気を取り戻す。それも医だと登は思っていた。そういう連中は半病人であり、ほっておけば本物の病人になるのだ。」彼の人生での、区切りとなる一巻でもある。

医師としても一人前の力量を持ち、柔術も素晴らしく強い。その一方で、彼の部屋の散らかりっぷりとか(食べかけの煎餅など)、リラックスした様子の描写もあり、23歳の若者っぽさとバランスを取り、それが好印象を与えている。

作品中の人物たちを紹介する文章が面白い。「影の男」では、ヒョロっとしてなまっちろくちょっと気障っぽいけど(ひどい言い方だ)、何となく格好いい悪党も出てくる。 。「馬がとろろを喰ったような長く間延びした顔の男」や、「頬骨が張って大きめの口をしているが、釣り上がり気味の眼に男を迷わせる色気のある女」。描写センスが素晴らしい。

流人が島へ流されれば、次第に人々は彼のことや、人殺しがあったことも忘れていくだろう。「その忘却のすばやさこそ、人の世というものだった。残らず覚えていては、人は生きてはいけない。」人世いろいろある。忘れられるということも、また、必要な才能なのだろう。

久しぶりに、おあきと再会した登。豆腐屋のおかみさんとして頑張っている彼女への一言に、色々なことが救われる気がした。「人間、いろいろとしくじって、それを肥やしにとうにか一人前になっていくのだからな。」人生に疲れて、いつかパタリと倒れたときに思い出したい、ふっかつの呪文のような一文だ。

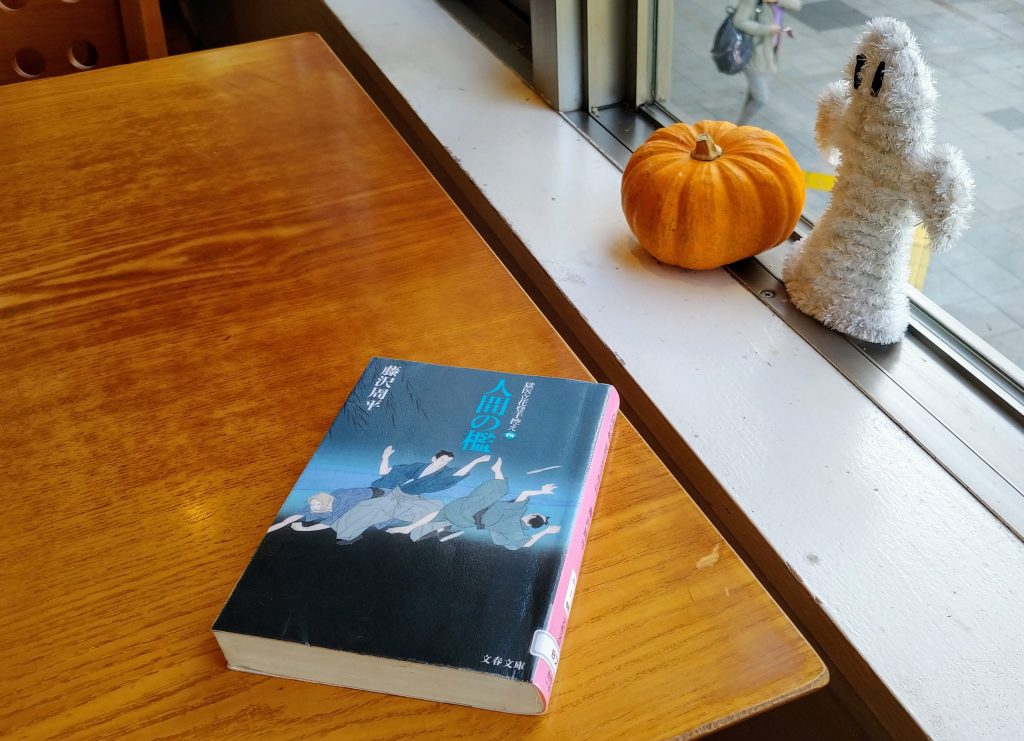

人間の檻 獄医立花登手控え(四) (文春文庫)