脱サラして塾を経営したばかりの40歳の主人公は、きっと作者の分身なのだろう。高い志を持ちながらも、厳しい現実に直面しつつ、迷いつつも挑戦を続ける。やがて不思議な空間で手にした不思議な飴を通して、時を超えて体験する家族の絆の物語だ。

「 全ての人間に(複数の)使命があり、それを果たすために必要なものはちゃんと持って生まれている。」子供の寝顔は、大人に指名を気づかせる、という。戦時中の人々は必ずしも明るい未来を信じて希望を抱いていたのではなく、目の前にある困難を受け入れ、乗り越えることで、その「経験、物語」を子どもたちに残した。

将来への不安、未来への希望ではなく、今を精一杯、生きること。人間にあるのは、今、という時間しかない。永遠に続く今。この、今という時間に集中することこそ、 生きているという実感が得られる本当の幸せな生き方である、という。

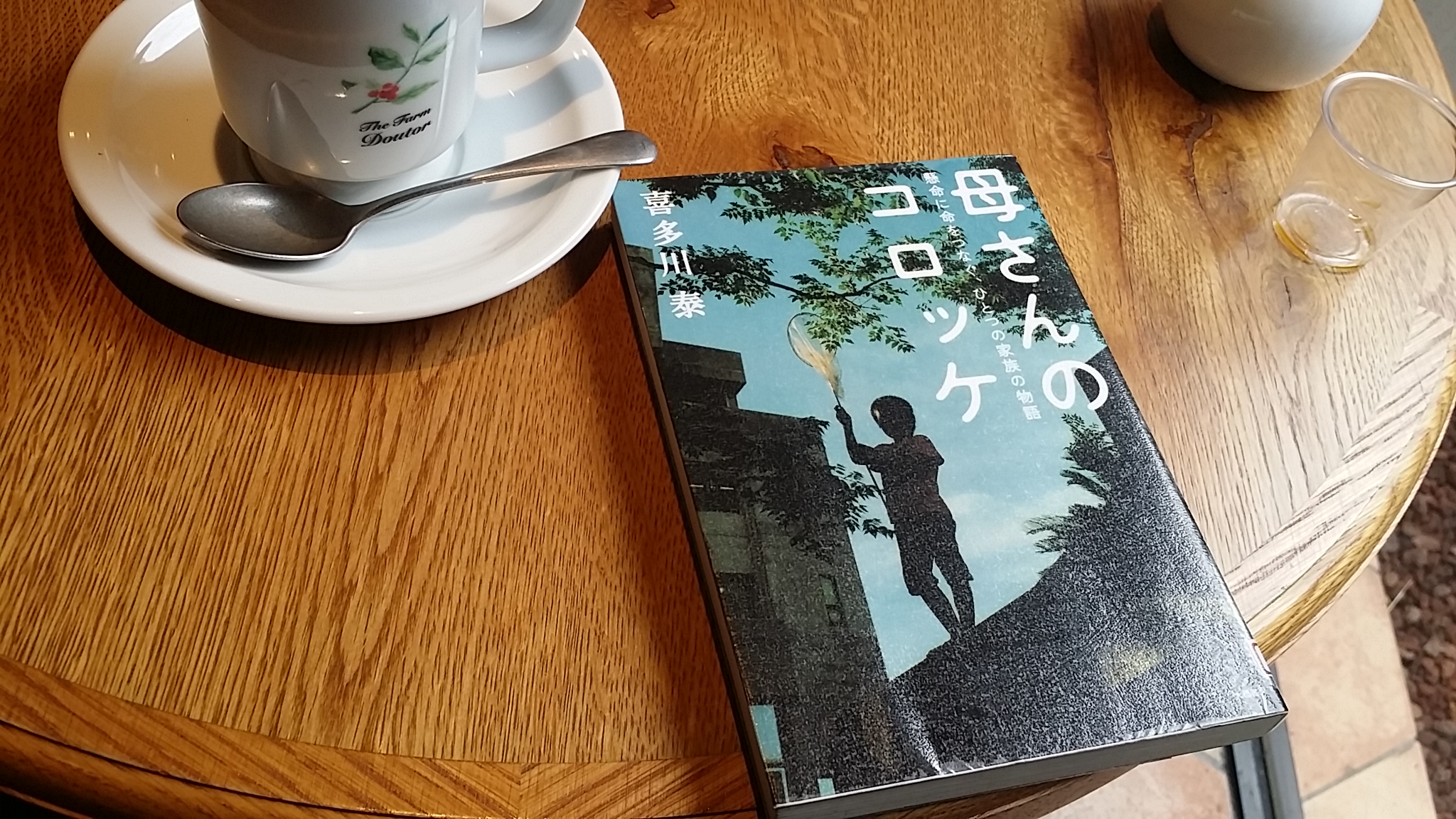

この作品は、タイムトラベル要素のある完成度の高い小説仕立てであり、著者の他の書籍のように、随所に名言が散りばめ詰められて(←失礼)いるものではない。だからこそ読みやすく、肩肘をはらずに読み通せるだろう。作品名と内容との関連性がやや薄い気がする。「祖父たちの」から始まる、気の利いた作品名のほうが似つかわしいと思う。