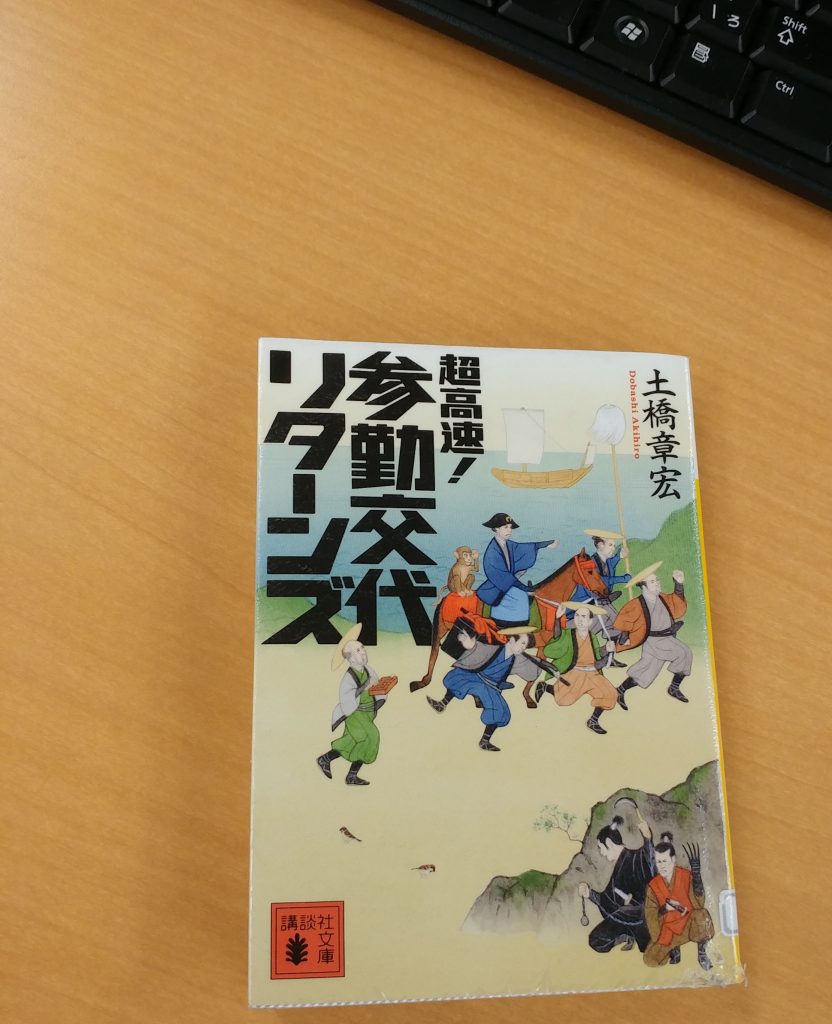

一年間の江戸での役目を終えて故郷である湯長谷藩へ帰国した、陸奥国磐城の小藩・湯長谷藩の藩主・内藤政醇(まさあつ)は、江戸幕府老中である松平信祝(のぶとき)という悪徳(という設定の)家老から疑いを掛けられ、五日間で再び江戸へ参勤せよ、という命令が下される。短期間で江戸へ向かう一行の物語。

この物語の主人公である内藤政醇は、1万5000石という小さな藩主だが、民に優しく真面目で大らか、それでいて神夢想流(神夢想林崎流だろうか)の居合い術の達人という、すごい殿様だ。人に対する優しさは、彼の幼少期の辛い経験があったという。「兄が人助けをしたがるのは、本当は自分が助けられたいやもしれぬ。」という、妹である琴姫の言葉も染み入る。

もう一人の主人公は、一匹狼である忍者、雲隠段蔵であると思う。映画では、彼の生い立ちや心情は、時間配分の都合か、やや省略された感じがあったが、小説では彼の半生に関する記載もあり、彼の心の移り変わりが丁寧に追われている。辛いことを経験した政醇のことば「段蔵。人は弱い者よな」に返す「さようでございますな。しかし思うたのですが、弱くなければ、人の世を生きるとは随分とつまらぬものではございませぬか。」というフレーズは、彼の人生を物語っている。

時代小説ならではの戦闘シーン、いわゆる立ち会いの描写も良い。前半はとにかく貧乏で辛く(けど面白く)、逃げ回っているだけの印象しか無かった湯長谷藩の一行だったが、後半では面目を回復している。やや現実味に乏しい感じもあるけれど、そこは物語なので、爽快な描写に拍手喝采したい。例えば「政醇(まさあつ)の体は鋭く旋回し、名刀・和泉守国貞が腰間(ようかん)から鞘走(さやばし)った。」など、日本語による表現の素晴らしさを感じてしまう。痛快な時代劇小説だ。