この小説のテーマは「学び」にあるようだ。学校を舞台にして、突如現れた不思議な親子と、生徒たち、先生、親たちとのかかわりを描く。主人公は、先生であり、その子供の女子中学生でもあり、モンスターペアレントでもある。それぞれが、失敗を通して学びを獲得し、それをそれぞれの幸せへと繋げていく様子が同時に進行していく。

周囲の期待を背負って、いつのまにか「子供たちに失敗させないこと」が仕事になっていた教師は、「学校は、上手にたくさんの失敗をするための場所なのだ」と気がつく。そして、その失敗からどう立ち上がるのか、どう克服するかを学ぶ場所であり、ひとつの失敗もしないで生きるのが目的なのではない、誰ともぶつからないのが、子供にとっていい過ごし方ではない、と気がつく。

不思議な親子の母のほうも、子がクラスでケガをした報告を教師から受けるや否や、「一生残る傷ひとつない男の子に育てるなんて、母として、恥ずかしくてできません。身体に傷ひとつないきれいな男など、傷つくことを恐れて肝心なときに逃げてきたという証を、見せつけて歩いているようなものでございますから。」「体を張ってでも正義を通すべきときに、ケガすることを恐れて、無関心を装い逃げるような大人になってもれっては困ります。」と、鳥肌の立つような台詞を発する。このあたりは、別の作品「心晴日和」の登場人物も、同じようなニュアンスの言葉を残している。

失敗を経験した女子中学生に対して、「悪いことをしても見つからず、その場をうまく言い逃れて、それが楽しい経験になってしまう『不運な人』は、どうなるかわかる?見つからなければ悪いことをしても大丈夫だと思いこんで、ずっと後になって取り返しのつかない失敗をするまで気がつかないのよ。」という言葉が寄せられる。それでも、生きている限り、本当に取り返しがつかない失敗なんてない、のだそうだ。それをちゃんと自分で受け取って、謝って、学びさえすれば、新しい人生を歩み始めることができる、という。

過剰に子供を大事にする別の母親に対しては、「子供は、転んでも自分で立ち上がる力を持っている。多少の壁は自分で乗り越えられるはず。それを過剰に助けると、自分で立ち上がることができなくなってしまう。」親が子供にしてあげられることは、子供が成長するにしたがって、変わってきていることを、親は気がつくべきなのだそうだ。

また、教育とは何か、という投げかけも随所に見られる。「今の時代は、一人の人間が生きていれば、将来を大きく変える可能性があるんだそうです。」そのような奇跡の瞬間を迎える可能性は、遅かれ早かれ、すべての人間が持っていて、それを大切にするのが教育なのだ、という。生きてさえいれば、「あなたが生きててくれてよかった」と言われるような日が来る、という。

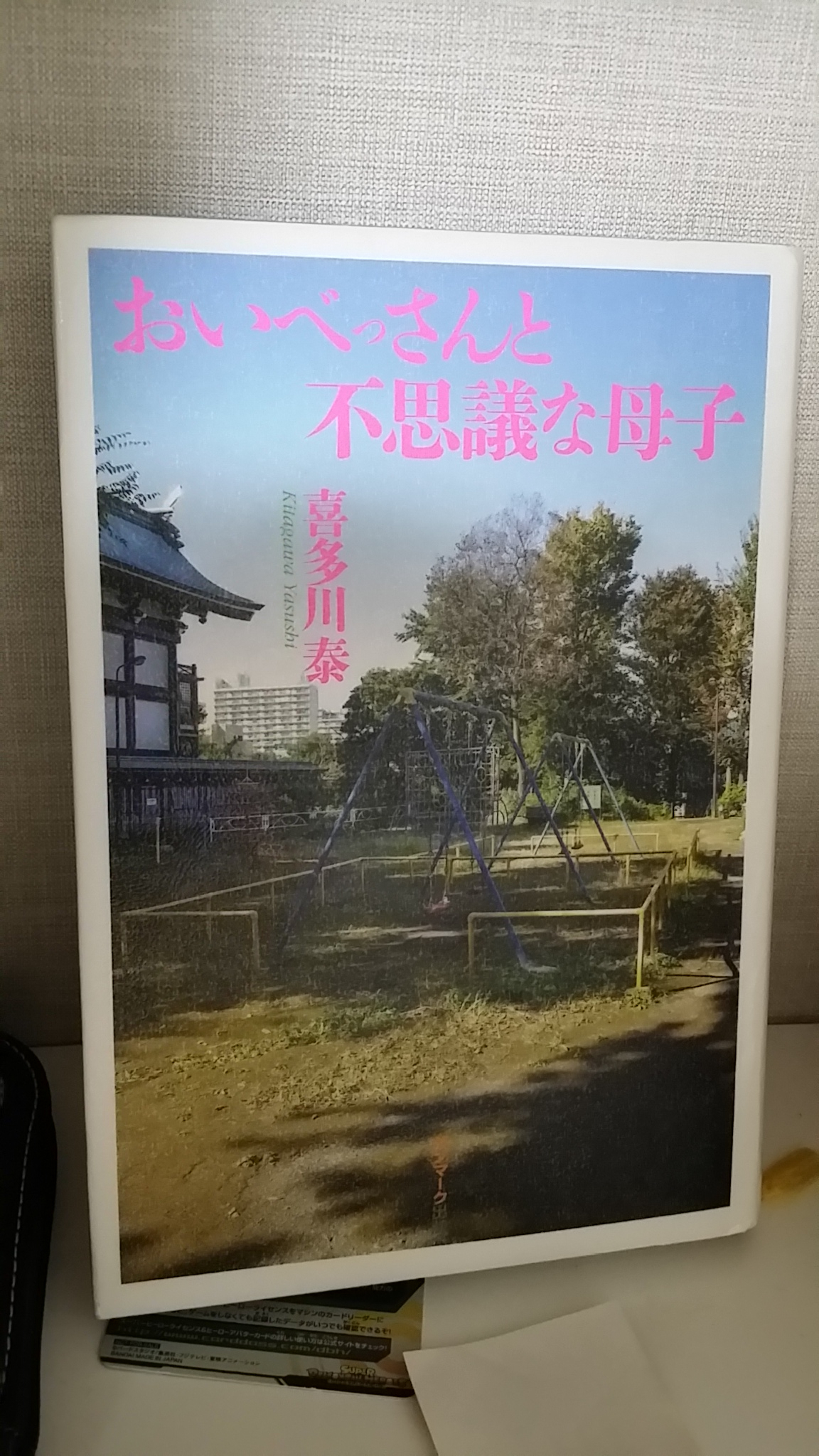

モンスターペアレント側の言い分も、言いえて妙である。「学校では教師に電話対応の指導をしていないのかしら?」という明らかにおかしな指摘でも、こんな言い方があるのか、と参考になる。この著者の作品にしては260ページと比較的長い分量。主役たちの性格もあり、比較的のんびりとした流れで、ゆっくりと楽しめる。著者は本書をひとつの「娯楽小説」だと思って読んでほしい、と言っている。作品のいろいろなところで、読み手が「生きる力」を見つけ出すことができれば、と語っている。