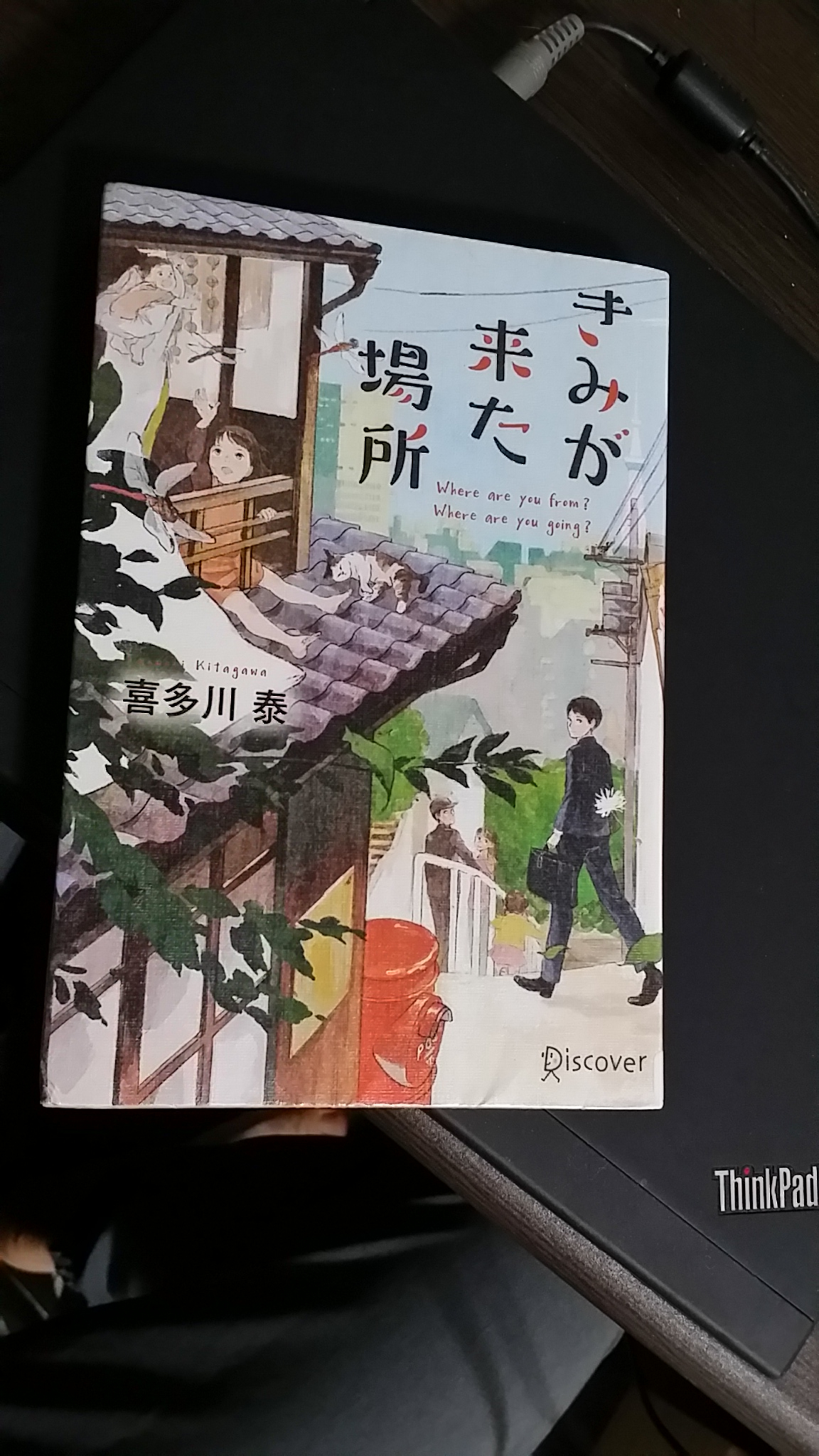

この本は珍しい構成だ。書籍を上から見ると、ページの色が途中で違うのが分かる。真ん中だけ、ベージュ色であり、フォントも異なる。この部分が、本書の中で重要なアイテムである「書斎のすすめ」という書物そのものである。著者は、本、というものが有する様々な利点、機能、役割について、あらゆる角度から記載している。この作品自体、紙媒体である「本」が主人公であり、本来の主人公は、「本」の役割を際立たせる脇役でしかないような気にもなる。それだけ、作者が本に見出す価値の大きさが分かる。

日本人は、一日の締めくくりとして、お風呂に入る。これは習慣であり、お風呂に入らないと、さっぱりと一日を終えることが難しい。同じように、一日の終わりに、よい本を読むことで、気持ちのストレスを洗い落とし、自分の位置を確認し、元気を回復、リラックスして就寝することができる。10冊の本は「心の洗面台」、100冊の本は「心のシャワー」、1,000冊だと「心のお風呂」。1,000冊の本に囲まれた書斎は

自分が幸せになることによって、他の誰かを幸せにすること、救うことができる、という発想。自分だけの幸せが重要と考えられる、戦後のパラダイムの変化。私利私欲とも思える。日本人が古来から大切に考えてきた、世の中のために役立つ人になるために、修身し、本を読み、自らを高める。そんな昔の時代のいい点を学びつつ(もちろん、悪い点も理解しつつ)、未来のこの国の、大切な人々を守るために、本を読む。そんな大事さが、作品を読み進めていくうちに随所で語られている。

40年先の未来予想図も面白い。ダイバーシティが広く認識され、互いの違ったところを受け入れる世の中であることが「常識」とされる点は、肯定的な未来観だ。一方で、個人主義の生きすぎも指摘されているのは、現在の延長でもある。作者が未来社会を創造で描いている作品は、今のところ他に無いので、目新しさがある。

「ひとつの物語を読むことは、自分ひとりしか知らない世界を旅したことと同じ」という点は新鮮だ。映像化された作品は、その映画を見た10万人が同じ映像を記憶するが、本では想像力も働き、その人だけが読んだ世界が、読者一人ひとりに違った景色で広がる。自分の書斎に本が並ぶということは、それらの本の背表紙の数だけ、体験した無限の広がりを持つ。それは自分だけが体験した世界。寝る前に眺めるだけでも、それだけの世界を体験したという記憶が蘇るだろう。

そのほかにも、語彙について語られている。「悲しい」「うれしい」の2種類しか知らない幼児は、それに対する反応も限られる、という。大人になっても「ウケル」「むかつく」の2種類の語彙しかしらなければ、たとえ理不尽な思いをしたときも、恋人に振られたときも、教師から指摘されたときも、すべて「むかつく」で処理すれば、その結果は「スネる」ということにしか結びつかない。感情を知る言葉に多く触れることで、人間はそれに的確に対応できるそうだ。動物でも、ダーウィン的にも、的確に対応できたものが生き残っている。語彙を知り、感情を正しく知ることは、動物学的にもサバイバルの必要条件、という説明は興味深い。

読書が好きな人、読書の大切さを勧めたい人、改めて「なんで本を読むのだろう」と立ち止まりたい人など、本作品は、様々な角度から新鮮な視点を与えてくれる良書であると思う。