「言葉は往々にして、発信した方ではなく、受信した方の感受性に意味のすべてがゆだねられている」冗談めかして言ったつもりの「彼女」の言葉に、一人称で語る「僕」は、それは本気なんだろうな、と受け止める。死ぬ、というフレーズに富んだこの作品を読んでいると、死を一つの前向きなイベントとして捉えられるのではないと感じられてしまうようだ。

「死に直面して、良かったことといえば、毎日、生きてるって思って生きるようになったこと」なんて感想は、当事者でしか言い得ないことだが、ここでいう「死」には、あらゆる不幸的に分類されがちな各種のイベントを置き換えることができそうだ。それによって生活に光彩がよみがえるようでもある。私たちが誰かと一緒に普通に過ごすことによって、お互いに分け与えられている空気みたいな「日常」というものは、ものすごく貴重なものなのかも知れない。

淡々とした語り口で始まるけれど、ありきたりの予想された展開ではない。この全体構想が先にあったのだろう。それこそが作品のテーマにもなっている。登場人物の表記も珍しい手法が取り入れられている。PTAの推奨図書にはできないような行動の記載も良い。後半のクライマックスは、人混みの中では読まない方がいい。静かな一人だけの部屋でページを捲ろう。

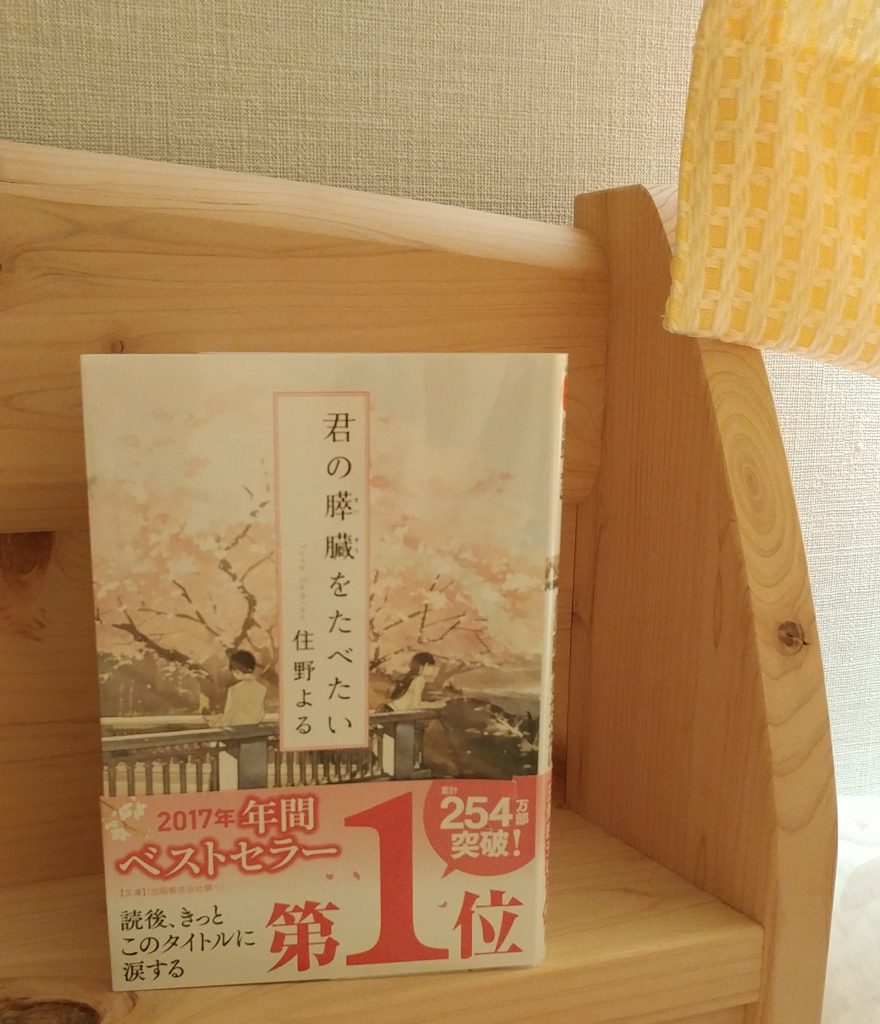

この文庫本は、この春に中学校へ進学した次男が、わざわざ書店で買い求め、私に「これ見る」といって渡してくれたものだ。以前に彼は、この本の単行本をすでに友人から借りて読んでいて、そのときにも本の話をした気がする。大人から子供へ、上から目線で「ためになる本」を送ることは多いけど、その逆は少ない。私としては、嬉しかった。「タメ(俗語︰同年代、同じ立ち位置)になれる本」だろうか。そんな心地よい関係は好きだ。

ちなみに作品とは全く関係ない記述で恐縮だが、今、猫がこのスマートフォンの上を横切る際に、前足でブラウザの「戻る」を押してしまったようで、記載した文章が消えてしまった。猫はときどき、予想もしない行動を取ることがあり、それらの多くは愛らしいのだが、今回ばかりは、!、という印象を受けた。