マンガ「おそ松くん」は当初、4週間限定の連載だったそうだ。これまで主人公といえば一人が普通だったので、増やしてみよう、という試みで、映画「一ダースなら安くなる(1950年のコメディ)」にヒントを得た。12人だと1コマに入りきらないので、半分にしてみたそうな。4週間限定なので、思い切り暴れまくる作品にしたところ、それが大人気となり、今日の「おそ松さん」にも繋がった、という。

赤塚不二夫の作品では、「天才バカボン」も「おそ松くん」も、破天荒な性格のキャラクターばかりだけど、彼らの母親は、いたってまじめな、普通の人物だ。ギャクの要素に、母親を含めない。そんな赤塚不二夫さんの思いが、本書の冒頭「おやじとかあちゃんに、感謝のココロを捧げるのだ」に込められている。

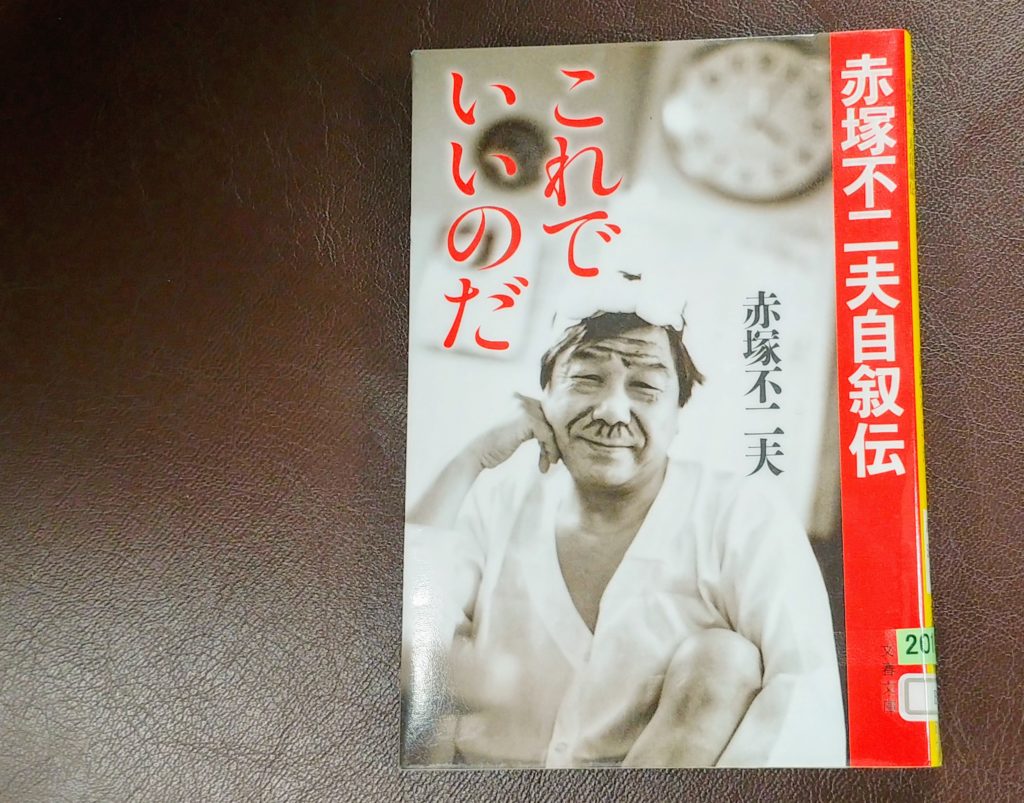

「これでいいのだ!」は、ギャグ漫画家として、また演出家としても稀有の才能を発揮した、赤塚不二夫さんの自叙伝だ。波乱万丈の生涯がつづられている。満州での戦中の生活、満州で終戦を迎えて、命からがらの帰国、その後の新潟での貧しい暮らしの様子を、ユーモアも忘れずに書きつづられている。その中心には「おやじ」さんがいて、「かあちゃん」がいる。両親に捧げるような内容の自叙伝だ。

満州時代、特務警察に勤務していた「おやじ」さんは、とても厳しい方で、差別せず、潔癖な性格だが、お酒の席では下品な冗談も飛ばし(役目上、そうなる)、皆から慕われる大きな存在だったようだ。バカボンのパパのモデル、とも言っている(ずいぶんユーモライズしているけど)。その性格のおかげで、戦後の混乱の満州でも、以前は部下だったが立場が逆転した中国系の方のお世話になりつつ、何とか家族も帰国できた、という。

「かあちゃん」も厳しく、イタズラをすぎて薪で頭をぶたれた、なんて書かれている(そのイタズラが、なんとも面白く、必読だ。)。赤塚不二夫さんの母親好きは並大抵のものではない。おやじさんがシベリアに抑留されていた数年間、一家を率いて何とか生活していた、とてもパワフルで立派な「かあちゃん」だ。

「シェー」「だよーん」「ホエホエ」「でヤンス」などというユニークな台詞が飛び出すものだから、PTAからお叱りをいただいたそうだ。これに対しても「言葉は生き物だ!」と反論する赤塚さん。自説を曲げなかったのは、頑固な「おやじ」の性格を引き継いでいるから、とのこと。「これで、いいのだ!」と思えるようになる、読後感もすがすがしい単行本だ。